编者按:说起与肖老师的认识,机缘还是蛮巧合的。一个多月前正与本刊特约通讯员卞龙宝(那时卞老师还不是特约通讯员)探讨问题时,卞老师推荐了《对称图形点评》、《花开花落何时了》、《精心打造具有实用性的课件》等几篇文章,让我看看。于是知道了这几篇文章的作者——肖祝生老师。细读这几篇文章后,立即找卞老师要来了肖老师的联系方式,又适逢本刊正在举行优秀作品评选活动,于是唐突请肖老师为这次评刊活动写点什么。肖老师欣然同意,于是有了这篇对评刊活动的点晴之作。肖老师在文章中指出了三个问题,一个是现在的课件存在什么问题,二是教师需要什么样的课件,三是未来的课件应该走什么样的路!其实,肖老师在文中指出的问题也是我们在编辑过程常常碰到的问题。这篇文章不仅对课件的制作者有指导意义,同样对使用者也有启示作用。怎么做课件是值得思考的问题,怎么用同样是大家面临的问题!

摘要:文章以对话的形式,从物理课件设计理念的角度出发,提出了按教案制作的课件没有生命力,提倡大力发展积件。并通过大量实例说明物理课件应该具有简洁美,其交互应尊重用户的选择,课件设计要有创意。

关键词:积件;交互;简洁美;创意

阿龙和小顽童乃忘年之交,两人对课件制作情有独钟,常常讨论些课件制作方面的问题。

一、按教案制作的课件是个花盆

这天的争论是阿龙引起的,因为他对前天小顽童断言他的获奖作品是短命鬼一直耿耿于怀。

阿龙:您认为我的课件是个花盆?

小顽童:也许。

阿龙:您是说我不该按照教案编脚本?

小顽童:一点也不错。

阿龙一声哈哈,从怀里掏出来一本课件制作经典,翻开第123页,高声朗读起来:

“李运林教授说:课件,这是指教学的应用程序。根据教学目的,教学内容,利用程序设计语言,由教师编制的程序(1)。王吉庆教授说:课件的设计者把自己对于教学的想法,包括教学目的内容、实现教学活动的教学策略、教学的顺序、控制方法等等用计算机程序描述”(2)。”

小顽童:对,这是关于课件的严格定义。

阿龙:所以这就清楚地告诉我们,课件不过是“用计算机程序描述”的教案。所不同的是一个写在备课本上一个显示在电脑屏幕上而已,先按教案编写脚本再根据脚本制作课件就成了大家遵守的课件制作流程,又错在何方?

小顽童:所以问题也就出在这里。你的教案我能用吗?你现在的教案以后能照搬吗?教材变了呢?学生换了呢?

阿龙:这个――

小顽童:那么,按照教案制作的课件能适合所有的老师吗?

阿龙:这个――

小顽童:你知道按照教案制作的课件的本质特征吗?

阿龙:愿洗耳恭听。

小顽童:由于教案是教师的教学设计和设想,是设计者教育思想、智慧、动机、经验、个性和教学艺术性的综合体现,所以它具有鲜明的个性,教法不同教案各异,你可以参考别人的教案但不能照搬别人的教案,即使是设计者本人用同一个教案,也会因时间、地点和学生的变化而变化,因此我们说教案在本质上是封闭的。显然,根据教案制作的课件也就保留了教案的基因,必然具有封闭、不可移植的特征。

现在问题来了,如果课件只为制作者专用也就罢了,但是我们却偏偏要求课件具有通用性,要能共享,即是说要实用。因为制作一个课件需要耗费大量的人力物力,我们要求它具有良好的性价比,同时能制作课件的人毕竟是极少数,譬如像你这聪明的小子就不多。要满足广大教师的需求,这就要求课件具有灵活、能移植、能重组的特点,即具有普适性,但是按教案制作的课件却做不到,因为它是教案的宠儿,它天生的个性使它排斥通用性,这样它很可能在参加“比赛”或完成“公开课”的任务后,便束之高阁,成为了“一次性”用品,所以我们说按教案制作的课件没有生命力,只是个花盆而已。

阿龙:难道专家们错了?我可是遵照定义来做的呵!

小顽童:也许……我也说不清,也许专家们是归纳了大家制作课件的经验后再定义的吧,他们可能没有想到这样定义虽严格却束缚了自己。定义常常开自己的玩笑,柏拉图定义“人是两脚动物”不觉得很滑稽吗?

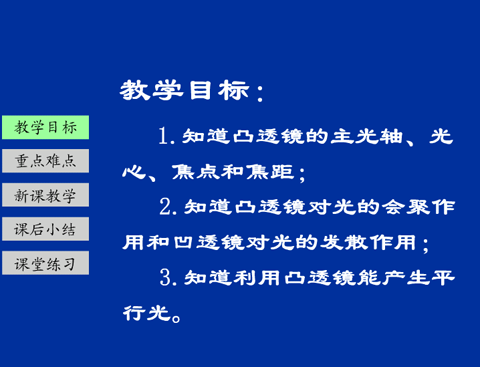

阿龙似有所悟,打开一个“透镜对光线的作用”课件,如图1所示,点评道:“我看这个课件从教学目标一直到课堂练习,就是按照教案设计的例子。”

|

图1 透镜对光的作用导航页面 |

阿龙:您说的积件,就是那些小课件?

小顽童:课件岂能以大小论英雄?早在1997年,黎加厚教授就撰文提倡大力发展积件,他指出积件是“继第一代教学软件课件之后的新一代教学软件”(3)。 积件是课件的继承和发展,它具有灵活、可移植可重组的特点,有如七巧板,可以用来构建千变万化的图形,它摆脱了教学活动的教学策略、教学顺序的束缚,因而具有良好的通用性。(4)

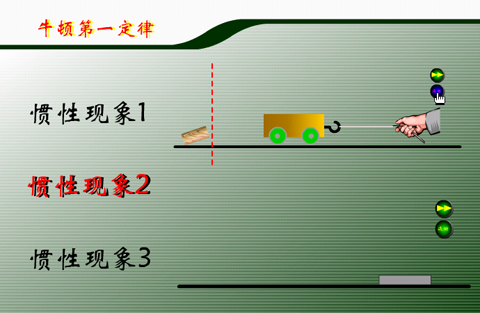

阿龙:呵呵,我有点明白了,按教案制作的课件生命力不强,通用差。有个问题我一直想请教,你看这个“惯性定律”(图2),手拉小车木块向后翻倒,也要做成课件吗?个人的态度还是反对用课件去演示物理实验。

|

图2 突然拉动小车,物体向后倒去 |

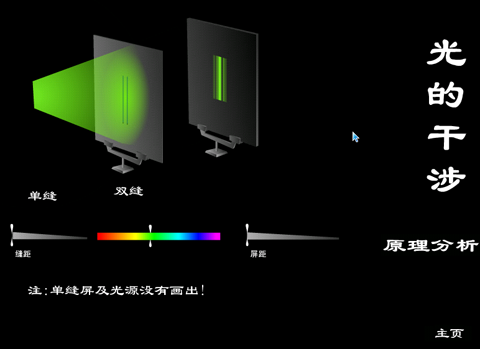

小顽童:也不能片面的反对用课件去演示实验。问题是我们如何处理,如何去设计。你看由广东佛山二中张昭欢老师制作的“光的本性”(《中国多媒体教学学报》2006年第3期)就弥补了演示实验的不足。它不仅可以让用户自动调节双缝间距,还可以改变光的频率,从而可以让学生对光的干涉现象进行自主的探索,图3为其中的“光的干涉”场景截图。可见,问题不在于是否可以用课件来演示实验,而在于设计是否适当、实用。

|

图3 光的干涉场景 |

阿龙:嘿嘿!看来任何事情都不能一概而论了!

二、积件要像个具有内涵的童孩

阿龙:您认为怎样才能设计好一个积件?

小顽童:这可是一个大问题呵,我们还是结合一些实例来讨论这个问题,你看过《中国多媒体教学学报》2006年第1期上推出的精品吗?

阿龙:就是清华同方教育技术研究院的三个积件吗?确实不错。在“二维声波传播的情景”中,作者仅用一些点,便从现象到本质将二维声波演绎得淋漓尽致。播放开始后,你可以清晰地看到一个一个的波向外传播,仔细观察,你又会发现每个“质点”仅在各自的平衡位置附近振动,你可以选择不同位置的点进行研究,还可以改变波长与振幅。虽然我们的发波水槽也能让学生看到干涉现象,但是能如此清晰明白地揭示出事物的本质吗?

小顽童:说得恰如其分。其实作者以极简洁的形式表现出丰富的内容,这就是我们平时所说的物理的简洁美。虽然人们常常赞叹大自然中的绮丽风光,赞美文学艺术家们的诗琴书画,但是同样也赞叹物理学中简单、和谐和美的赏心悦目,赞美科学家描述的物理世界之美。简洁正是物理美的重要内容。毫无疑问,作为辅助教学工具的物理课件也应该具有简洁美。清华同方教育技术研究院的这些积件就是以淡为尚、以简为雅,既像天真无邪的童孩,又不失成人的内涵与个性。

阿龙:设计课件要讲究简洁美,太妙了!我看到一个叫“浮力”的物理课件,先是以一只躺着的可爱猫眯作为背景,旋转的花轮衬着翻动的课题 “浮力”升入场景,然后变幻成黑色背景上动态元素的表演:不断扩展的花环,旋转的花轮,翻着筋斗的文字。我看完全没有必要。

小顽童:画蛇添足是目前普遍存在的问题,作者将喜爱的动态效果尽情展出,可惜我们并不知道这种设计和动态元素的应用对课件主题的揭示有什么联系和意义。究其原因,自多媒体问世以后,人们忽然发现,利用声光电的手段给教学带来了新的活力,新奇、刺激而又时尚。多媒体课件在静态与动态的彼此变化,抽象与具象的相互转换,微观放大宏观变小,情景渲染和意境创造等等方面,都有其独特的魅力,然而也正是这种新奇和时尚导致了人们对整合的误解和对课件的过分依赖。普遍存在的现象是为课件而课件或多媒体元素的滥用,将可以用其它教学手段完成的内容统统制作成课件,装饰成舞台上浓妆艳抹的角色去吸引观众好奇的眼光,掌声响起时,除了新奇,别无新意。

阿龙:我懂了,设计课件要做到该出手时才出手。

三、交互要尊重用户的选择

小顽童:在课件设计中还有一个很重要的问题,就是交互性的处理。交互应重双向而忌单向。你看看这个“折射定律”的积件,作者将书上关于光的折射定律的插图做成动画,用按钮控制步步显示。点击一次按钮,出现入射光线,再点击一次出现法线,再点击出现折射线……它是通过点击7次按钮后才呈现出图4的画面。何不让教师边画边讲更有效?

|

图4 经过7次点击完成的光的折射动画截图 |

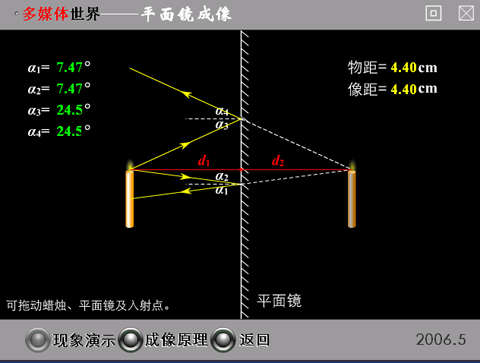

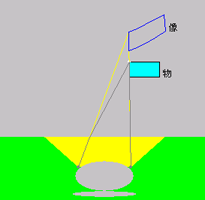

现在我们再来看看《中国多媒体教学学报》2006年第3期推出的张斌、向明老师制作的“平面镜成像”。它一反同类课件的呆板,将物体做成可以在规定区域内任意拖放的mc,而入射线、折射线、像等所有相关量都能精确地跟随变化,交互性极强。利用这样的积件,教师可以方便地组织起自主学习,学生可以任意地进行平面镜成像规律的探索,如图5所示。

|

图5 物体可以任意改变位置的平面镜成像 |

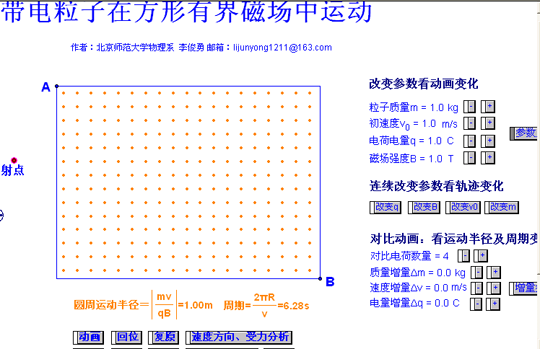

还有李俊勇老师制作的 “带电粒子在方形有界磁场中的运动”和“带电粒子穿越圆形磁场”(中国多媒体教学学报2006年第3期) ,更是交互性极强的开放型的积件。它允许用户按自己的意愿改变相关的参数,能精确地描绘出各种不同状态下的轨迹。一个小小的积件,可以让学生进行无数个探索性实验,从而自行得出物理规律,实为不可多得的精品。界面如图6所示。

|

图6 带电粒子在磁场中运动的界面 |

阿龙:这些积件做得太好了。

小顽童:在多媒体课件问世以前,教师是课堂的中心,教师主宰着教鞭,或在黑板上敲点或在空中飞舞,把知识传授得如江河之水滔滔不绝。多媒体课件问世以后,课件成了课堂的中心,鼠标替代了教鞭,主仆易位,表面上教师控制着课件,不断点击按钮,play,

stop;翻页,翻页,使人感到教学是如此的轻松、新奇,但我们慢慢发现,使用这种课件,轻松中暗含无聊,新奇中似有窒息,实际上教师由课件牵着,亦步亦趋去完成教学任务,不能越雷池一步,老师成了操纵按钮的工匠,学生成了被牵着走的小牛犊。灵感、创造性消失殆尽。所以我们在设计课件时,一定得注意让交互尊重用户的选择。

阿龙:听君一席话,胜读十年书。看来我的那些课件得重新审视了。

四、把你先弄糊涂再说

小顽童:现在我再问你一个问题:课件所呈现的知识越清晰越好吗?

阿龙:难道这也有讨论的价值?

小顽童:当然。

阿龙:你把我弄糊涂了。

小顽童:把你弄糊涂就好了。请问,你在做演示实验时,是想让它成功还是失败?

阿龙:当然要做成功呵。

小顽童:我可想让它失败。

阿龙:真是无稽之谈。

小顽童:你注意到吗,当老师在实验不成功时,学生有什么表现?

阿龙:在笑呵,他们最爱欣赏老师满头大汗的模样。

小顽童:这就对了,我们何不利用这种心态,有意设计些“不成功”的实验,让学生在迷雾中去寻觅真理?譬如在演示玻-马定律时,有意不在封闭气体的活塞上涂黄油,不满足“质量一定”这个条件,让学生先去怀疑玻-马定律的正确性,岂不更突出事物的本质?通过“不成功”的演示把矛盾直接展现在学生面前,一石激起千重浪,可激发学生思想上的波澜.这是那些吹皱一池春水的走过场式的演示无法达到的境界,这就叫设置路障迷中悟理。

阿龙:呵,我懂了,这真叫难得糊涂!

小顽童:难得糊涂可是一种很高境界的创意呵!美国一位物理学家向读者讲“矢量”,他在文章的开头就申明,他先要把大家弄糊涂,然后再让你懂得什么是矢量,难道我们在课件设计中不可以借鉴吗?新近看到一个“家庭电路”的课件,在这个课件中,作者设计的那个故障就很有趣,当你插上电炉插座时,电路突然短路,你需要认真排除故障才能恢复正常。如图7所示。

图7 设置了路障的家庭电路 |

阿龙:我在网上也看了这个课件,点击率达到8000多次,很受欢迎。

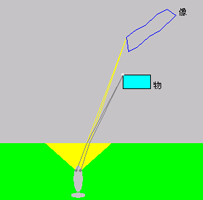

小顽童:我们再来看台湾师大物理系黄福坤老师做的“鱼眼睛看到的水上世界”(http://www.phy.ntnu.edu.tw/demolab/index.htm),真让人大开眼界。他设计了一个“鱼眼睛看到的水上世界”的问题让大家思考,这是一个很有趣的问题,光的折射让鱼看到的水上世界简直太奇妙了。首先你得变成一条鱼,然后蹲在水里张眼往外看。虽然老师可以引导学生用作图来回答,但是问题可不这么简单呵。如果外面物体的位置变化,你看到的是什么情况?再说,大鱼小鱼看到同一个物体的像,是一样的吗?图7便是大鱼小鱼看同一个物体的截图。

|

|

甲 小鱼看到的像 |

乙 大鱼看到的像 |

图8 大小不同的鱼看到的水上世界不同 |

|

图中绘出了方块其中一角光线行进的轨迹(暗灰色)与成像的轨迹(黄色)和位置。如果你用鼠标左键按下淡绿色方块的任一角,则会画出该角落的光径轨迹。如果用鼠标按下淡绿色方块的中间区域,然后以鼠标四处拖动则可以改变方块的位置。方块的大小和鱼的两眼的宽度也可以改变,所以你会发现大小不同的“鱼”对于同一物体所“感受”的像并不相同!当物体由左向右水平等速运动时,水底的眼睛所看到的是从高空急速冲下的物体,又冲回另一端的高空,多奇妙!

物体位置可以改变,鱼眼睛的距离可以调节,光路可以选择,鱼看到的水上世界因光的折射而造成的各种各样的变化展示无遗,相形之下,我们的课件多么呆板、乏味,对思维的启迪又多么的苍白无力!究其原因是在制作课件时着眼点的不同,我们常规的作法是将眼睛去看书本上的世界,忠于书本知识的凸现,而黄老师却是将眼睛去搜索能引发思考的奇妙世界,由此可见,在制作课件时如何捕捉最具有思考性的问题是多么重要了。

阿龙:设计课件要将眼睛去搜索能引发思考的奇妙世界,嗯,这句话有意思!

小顽童:如何将积件设计成能启迪思维的工具,这是一个新的课题,需要我们大家探索。今天就聊这些吧。

参考文献:

(1)李运林、李克东《电化教育导论》,高等教育出版社 1986.P166

(2)王吉庆 《计算机教育应用》,高等教育出版社 1992.P46

(3)黎加厚 “从课件到积件:我国学校课堂计算机辅助教学教学的新发展”

(4)肖祝生 “精心打造具有实用性的课件”,信息技术教育2006年第6期